日照阻害による建物経済価値の低下の評価(特殊評価)

日照阻害に対する考え方

日照阻害に係る判例

平成10年10月16日東京地裁判決では、「被告ら建物には建築基準法違反(建築確認を受けていない、建ぺい率・容積率違反、斜線制限違反)があるが、建ぺい率違反等の点は、通常、違反自体が直接近隣居住者に日影をもたらすものではなく、日照阻害との因果関係は認定出来ない」とする一方、「斜線制限違反については、原告建物の日影を増大させるもので、与える影響の程度は軽微とは言えない」とし、日照阻害が建物の経済価値の低下を認定する要素となる事を明確にしている。

また、「春分および秋分で、1日に付き3ないし4時間の日影が生じている状態は、受忍限度を超える」とし、日照阻害による建物の財産的価値の低下を認定する基準も示している。

財産的価値の低下の程度については、原告建物の状況その他の事情から50万円程度と認定しているが、財産的価値の低下分とは別に、当該建物の賃借人に対する慰謝料として1ヵ月1万円を相当とし、当該賃借人の契約上の居住期間(35ヵ月)に係る35万円とあわせて、総額85万円の損害賠償の支払を命じているので、前記財産的価値の低下分50万円は、当該35ヵ月間に得られるであろう賃料等を基礎として算定したものと推察される。

次に、日照権に関する最初の最高裁判決(昭和47年6月27日第三小法廷判決)では、

・居宅の日照や通風は、快適で健康な生活に必要な生活利益であり、法的保護の対象となる事

・南側家屋の建築が、北側家屋の日照や通風を妨げている場合、それだけで不法行為が成立しているとは言えないが、増築が、社会観念上妥当性を欠き、被害者において認容すべき限度を超えたと認められる場合には、違法性を帯び、不法行為が成立する事

を明確にしている。

一方で、「建築基準法の規制がある事によって、ある土地に建物を建てようとする者は、その地域ではどのような建物を建てる事が可能かを認識出来て、周囲もどんな建物が出来るのか予測ないし期待する事から、ある意味では、建築基準法が日照・通風という利益を保証している」と判示し、不動産の最適利用のあり方が行政的条件等の制約下にある事を示唆している。

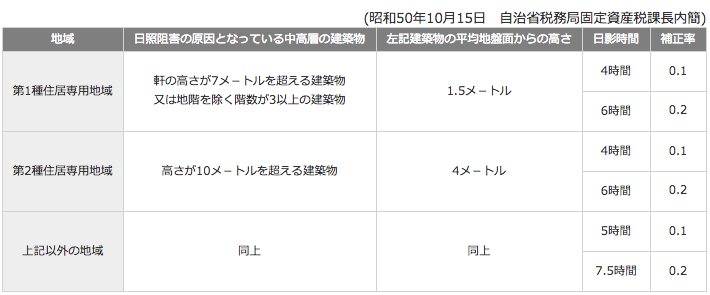

日照阻害を受ける住宅地区の宅地の評価要領 ~固定資産評価基準~

日照阻害を受ける住宅地区の宅地が、

地域

地域(都市計画法上の用途地域)に存する場合において

日照阻害の原因となっている中高層の建築物

中高層の建築物により、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、当該宅地の中心点の

左記建築物の平均地盤面からの高さ

平均地盤面からの水平面の高さにおける日影時間が

日影時間

時間以上である時は、当該宅地の評点数は、画地計算法を適用して求めた評点数から当該評点数にそれぞれ

補正率

補正率を乗じて得た評点数を控除して算出するものとする。

この評価要領は、日照阻害については建築基準法で日影規制が規定されているが、個々の画地により日照の程度が異なるため、全く日照阻害のない画地と日照阻害のある画地とでは居住の快適性に差異を生じる事に鑑み、各画地ごとに日照阻害の程度を考慮して、画地の評価段階で所要の補正(=減価)を行うとしたものである。すなわち、当該評価要領は、付近にある他の宅地の利用状況と比較し、当該宅地の利用価値を個別的に考慮し、適正な評価を行う事を目的とするもので、中高層建築物により日照が遮られる事による日照被害を軽減しようとする建築基準法の趣旨とは異なるので、同法第56条の2およびこれに基づく地方公共団体の条例に違反しない建築物であっても、当該建築物により隣接する土地等に一定の日影時間が生じれば、当該土地の評価額が低下する場合がある。

なお住宅地区とは、固定資産評価基準にいう市街地宅地評価法(路線価方式)に基づいて路線価を付し、最終的に画地計算法を適用して各筆の宅地の評点数を付設する前提として、評価上区分された用途地区の種類のひとつであり、都市計画法上の用途地域とは一致しない。したがって、対象不動産のように、都市計画法上の商業地域に属する土地であっても、当該土地を含む用途地区が評価上住宅地区(併用住宅地区)と判定された場合には、当該評価要領の適用の余地があるが、対象不動産を含む用途的地域は、固定資産評価と同趣旨の相続税財産評価基準において、普通商業地区に区分されているので、地域要因の変化等により、将来用途区分の見直しが行われない限り、当該評価要領に準じて土地の減価を認定する事は困難である。

他方、評価要領では、商業地域の場合、日影時間=5時間が日照阻害による土地の評価減を認定する基準とされているが、当該基準は、日照阻害により、対象不動産の経済価値がどの程度低下するかを把握するにあたってのひとつの指標となるものと考えられる。

日照阻害による経済価値の低下

土地の経済価値の低下

本件対象不動産を含む用途的地域は、都市計画法上の商業地域にあって、指定容積率が400%と高く、かつ前面道路の幅員も広いため、同様の立地条件にある周囲の土地に中高層建物が建築されるであろう事が容易に予測される地域である。

したがって、たまたま南側隣接地に中高層建物がなく、これまで日照に影響がなかったとしても、そこに中高層建物が建築された事を理由として、土地の経済価値の低下を認定する事は不合理である。

対象不動産は、実効容積率が約200%と低く、敷地の有効利用が図られていないため、隣接地に中高層建物が建築された場合、特に低層階の日照に影響が生ずる事になるが、対象不動産の敷地そのものの利用価値を考慮した場合、建物を高層にし、低層階を駐車場および商業系用途とする等により、日照阻害の影響を回避する事が可能であり、現状の使用方法を前提として土地の評価減を認定する事は出来ない。

建築基準法上、商業地域においては日影規制の適用がない事、固定資産評価基準において、日照阻害を要因として評価減を認定する地域を住宅地区に限定している事は、いずれも、都市計画法上の用途地域を踏まえ、想定される最適な土地利用のあり方を考慮した結果であり、対象不動産のように商業地域にある土地にあっては、前記のような店舗併用住宅の建築が通常想定される事から、日照阻害の影響を、特に問題にしていないものと考える事が自然である。

不動産の価格は、その不動産の最有効使用を前提として把握される価格(土地の場合、更地としての価格)を標準として形成されるものであり、現実の使用方法が最有効使用の状態にない対象不動産の敷地価格に付き、当該現状を所与として、日照阻害の問題を云々する事は不適切である。

建物の経済価値の低下

前記の通り、日照阻害を理由として敷地そのものの経済価値の低下は認められないが、当該土地上に現に存在する建物により使用方法が制約されるため、土地および建物一体としての経済価値は低下する。

対象不動産は、建物が賃貸借に供されている貸家およびその敷地であり、市場参加者は、現実に得られる賃料に着目してその経済価値を把握するため、日照阻害により、当該日照阻害がなければ本来得られるであろう賃料が低下する場合、貸家およびその敷地としての取引価格は低下する。

本件のように敷地が最有効使用の状態にない場合であっても、収益性を基礎として経済価値が把握される以上、賃料の減少により貸家およびその敷地としての価格が低下する点に相違はなく、この場合、価格の低下は、建物経済価値の低下として把握される。

評価方法

収益還元法

貸家およびその敷地の価格は、前記の通り、現実に得られる賃料を基礎とした収益価格を標準として形成される。収益価格を求める収益還元法は、

・直接還元法(一期間の純収益を求め、この純収益に対応した還元利回りによって当該純収益を還元する事により求める方法)

・DCF法(毎期の純収益を予測し、当該予測された純収益の現在価値の合計と復帰価格の現在価値を足し合わせる事により求める方法)

に大別され、いずれの方法を適用するかについては、収集可能な資料の範囲等に即して適切に選択する。建物の経過年数が14年程度までは、賃料は概ね同水準であり、築後15年以上経過した建物の賃料水準は、これに対し10%程度低下する傾向がよみとれ、築後14年経過するまでを収益期間とした場合、当該収益期間に渡り賃料は一定とみなす事が出来る。

したがって本件では、毎期の純収益の予測等に不確実さが伴うDCF法より、このような実証的な資料に立脚した直接還元法の方が高い精度で試算されるので、直接還元法を適用する事が適切である。また、築後14年程度経過するまでは、同一の賃料水準で推移する事が実証的に把握されているので、直接還元法のうち、当該予測される収益期間を有期(評価時点から築後14年を経過するまで)とする有期還元法を用いる事が妥当である。

すなわち、収益価格(ここでは、当該収益期間に係る純収益の現在価値の総和のみを求め、特に土地価格の変動予測に不確実性の伴う復帰価格は考慮しない)は、

収益価格=純収益×複利年金現価率

の式で求められる。

建物経済価値の低下の評価方法

建物経済価値の低下に相当する額は、日照阻害の影響を受ける前の賃料を基礎とした収益価格と、日照阻害により低下した賃料を基礎とした収益価格との差として把握される。しかし結局のところ、賃料の減少分が当該収益価格の差に反映されるので、予測される賃料の低下分に当該賃料減少の持続する期間を基礎とした複利年金現価率を乗じる事により、建物経済価値の低下に相当する額を求める事が出来る。

具体的な手順は、以下の通りである。

・日照阻害を受ける部分を把握する

・日照阻害による賃料の減少額を把握する

・賃料減少の持続する期間を把握する

・当該賃料減少の持続する期間に対応する割引率を求める

・求めた割引率を基礎とした複利年金現価率を賃料減少額に乗じて建物経済価値の低下に相当する額を求める